野菜のひみつ

にんじんの生まれ故郷

にんじんの生まれ故郷はアフガニスタンと言われており、日本へは、16~17世紀に中国を経て伝わった東洋系にんじんと19世紀にヨーロッパを経て伝わった西洋系にんじんがあります。

にんじんの名前

にんじんは漢字で書くと「人参」ですが、もともと日本でにんじんと呼ばれていたのは、漢方薬の「朝鮮人参(高麗人参/おたね人参)」のことでした。朝鮮人参は根が分かれて、「人」の形のようであったので、「人参」という名前になったといわれています。朝鮮人参より後に日本に入ってきた野菜のにんじんは朝鮮人参に似ていたことから「せりにんじん」と呼ばれていましたが、その後、野菜のほうが一般に普及したため、漢方薬のにんじんが逆に「朝鮮人参」と呼ばれ、「せりにんじん」がにんじんと呼ばれるようになりました。

にんじんいろいろ

-

-

普段、お店でよく見かけるにんじんが、この五寸にんじんです。五寸(約15cm)の名のとおり、長さが15~20cmあります。

-

-

東洋系にんじんの代表格。「京にんじん」とも呼ばれており、鮮やかな紅色で、やわらかく甘みが強いのが特徴。西日本では正月料理によく使われています。

-

-

「島にんじん」とも呼ばれており、沖縄でしか栽培されていません。色は黄色っぽいオレンジで、長さが30~40cmと細長い。煮物や炒め物に使われます。

-

-

小さめのにんじんで、そのまま生で食べるのに向いており、料理の付け合わせやサラダなどに最適です。

おいしいにんじんの選び方

- 表面に張りがあってなめらかなもの。

- ひげ根が少ないもの。

- ヘタが小さく、黒ずんでいないもの。

- 重量感があるもの。

-

-

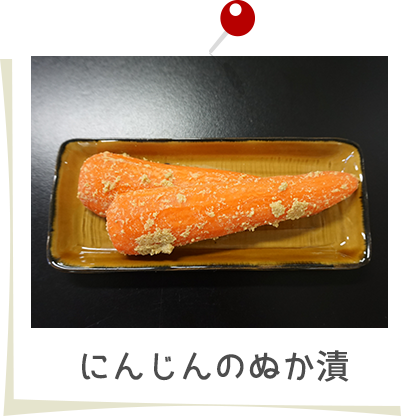

にんじんを米ぬか、水、塩などを混ぜたぬかみそに漬けて作ります。

-

-

欧米を代表する酢を使った漬物です。にんじんを、酢、砂糖、香辛料を混ぜて煮たてたピクルス液につけこんで作ります。

-

-

おせち料理にはかかせない料理です。千切りした大根とにんじんを塩もみして絞った後、酢、砂糖を混ぜた調味料に漬けて作ります。