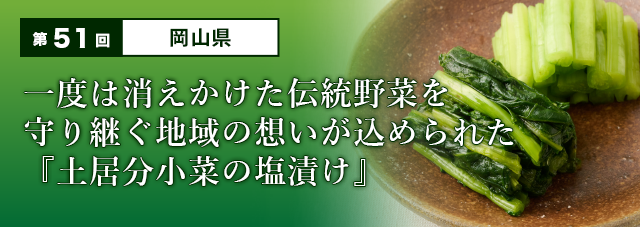

土居分小菜の歴史は古く、江戸時代から栽培されてきた。その発祥の地は、鳥取県との県境に近い真庭市北部の、二川地域黒杭(くろくい)地区土居分(どいぶん)集落とされている。同集落は、郵便局や農協、駐在所などもある比較的大きな集落だっ たが、昭和30年(1955年)の湯原ダム完成に伴い大部分が水没し、住人の多くが他の地域に移ることとなった。それまで土居分小菜は、集落の人であれば誰でも収穫でき、他の野菜が少ない寒い時期に雪の下でも育つ、貴重な葉物野菜だったという。

このように、二川地域の歴史や文化と密接に結びついてきた伝統野菜『土居分小菜』だが、一度は消えかけたものをなぜ再び復活させることになったのだろうか。その経緯について、同地域の活性化や福祉事業の推進組織として平成22年(2010年)に発足した『二川ふれあい地域づくり委員会』会長の遠藤正明さんと、副会長の小林正子さんにお話をうかがった。

「ダムが出来て、集落とともに土居分小菜も途絶えていたかと思われましたが、黒杭地区の他の集落などに自種を大切に持っていた人たちがいて、 自家用での栽培は脈々と引き継がれていました。二川地域の活性化のため特産品になるものをつくろうとなった際に、黒杭の人たちに承諾を得て、土居分小菜に白羽の矢が立ちました」

その背景には、地域住民の自然発生的な活動もあっ た。「地域のおじいちゃん、おばあちゃんたちが、昔から二川の地に受け継がれてきた土居分小菜を子どもたちに伝えたいと、種を分けてあげたのです」子どもたちは小学校の畑に種をまき、お世話をしてその成長を見守るこ とで、地域の歴史を学ぶきっかけになったという。