福井県は豊かな自然に恵まれ、古くから漁業や農業の盛んな地域として知られている。中でも大野市は清らかな湧き水が多く点在し、環境省の「名水百選」や、国土交通省の「水の郷百選」等にも選ばれる「名水のまち」である。

そんな大野市の特産物は、豊かな水と粘土質の土壌によって育まれる「里芋」である。中でも上庄地区で作られる「上庄さといも」は、実が締まってもっちりとした歯ごたえが特徴。ふるさと納税の返礼品としても人気が高い。

上庄地区の里芋農家では、昔から里芋を栽培する際に畑の端に一列だけ「八つ頭(里芋の一種)」を植える習慣があるという。北陸ではあまり普通の里芋のずいき(茎)は食べないそうだが、八つ頭の茎である「赤ずいき」は、干したり漬物にしたりと長期備蓄が可能で、保存食として栽培されてきた。

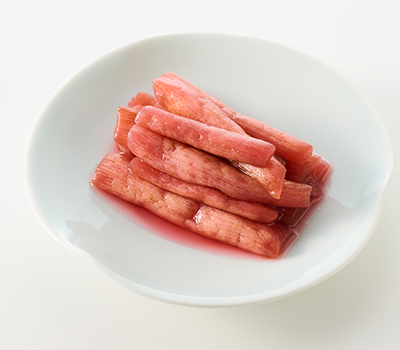

この赤ずいきを使って上庄地区で古くから作り続けられているのが、今回ご紹介する「すこ」である。福井県に伝わる伝統的な漬物で、酢や砂糖などで漬け込んだ保存食だ。

各地で伝え育まれてきた漬物を訪ね歩く

取材時期:2023年8月

福井県で伝統的に食されてきた「すこ」は、原料を育むのに適した風土と、古くから浸透してきた仏教への信仰心によって大切に受け継がれてきた伝統食である。鮮やかな赤色は日々の食卓を彩るだけでなく、年に一度行われる「報恩講(ほうおんこう)」で供される精進料理に彩りを添える。地域に根づいてきた郷土料理には、どのような背景があるのか。地域の食文化を守る人々に、「すこ」を守り継ぐための取り組みについてうかがった。

⼋つ頭の茎である⾚ずいきを⽢酢で漬け込んだ福井の伝統⾷「すこ」。

その不思議な名前の由来までは今回の取材では分からなかった。

深い信仰の心と強く結びついた福井の食文化

豊かな自然に恵まれた環境は、

水を好むという八つ頭の栽培に適している

鮮やかな赤色が印象的な「すこ」は、福井の歴史的文化とも深い関係がある重要な存在でもある。福井県は古くから仏教の信仰が厚い地域で、特に浄土真宗の教えが広く浸透しており、毎年親鸞聖人の祥月命日の前後、秋から冬にかけて「報恩講(ほうおんこう)」という行事がとり行われる。

「すこ」は、そこで振る舞われる精進料理として供する献立のひとつ。鮮やかな赤色は、報恩講のお膳に彩りを添える貴重な存在となっている。

流通量は少ないが、道の駅などで売られている

赤ずいき

失われかけた「すこ」づくりを受け継ぐ

そんな福井県の伝統食「すこ」は、どのように作られているのだろうか。上庄地区で「すこ」を生産する「合同会社上田農園」の工場長、上田瑠衣さんにお話をうかがった。

上田農園は、瑠衣さんの父親である上田輝司さんが「高齢化で衰退していく地域の農業を守りたい」と、専業農家から法人化した農業法人である。

そもそも、上庄地区で「すこ」が量産され始めたのは昭和63年(1988年)のこと。地元の農協である上庄農業協同組合が生産を始めた。そのころは赤ずいきの栽培も盛んで、市場にも「すこ」を卸しており、身近なところで手に入る食品だった。

平成3年〜10年(1991年〜1998年)頃には生産量のピークを迎えたが、その後、近隣の農協と合併することになり、これを機に工場を閉鎖しようという話が持ちあがった。その時に「『すこ』の工場がなくなるのは忍びない」と、平成21年(2009年)に上庄農業協同組合から事業を継承したのが上田農園だった。

瑠衣さんは大学卒業後、2年間は別の会社に勤務していた。上田農園が事業を引き継いだのをきっかけに、平成22年(2010年)から加工部門の責任者として「すこ」づくりに携わることになった。

「もともと農園を継ぐつもりでいましたが、父も私がいるからこの事業を買い取ろうと考えていたこともあって、思っていたよりも早いタイミングで農園に入ることになりました」

ちょうど赤ずいきの生産者も減少しはじめた頃で、その中で事業拡大をしなくてはならない状況だったという。

「大学は工学部だったので、食品のことは全然分かりませんでした。ただ新しい目線ですこ作りの工程を観察することで、伝統的な味を守りながら機械化できるところは機械化し、属人性の強い部分もマニュアル化するなど、試行錯誤しながら少しずつ品質の安定を図っていきました。現在の生産体制になるまでに10年ぐらいかかりました」

上田農園の工場長、上田瑠衣さん

上田農園では「すこ」の原料である赤ずいきの栽培も行っている。自社で栽培するようになったのは、赤ずいきを栽培する農家が減少してきたからだ。八つ頭は病気が広がりやすく、収穫も手で行わなければならないなど手間がかかる。その上、連作を行うと生育が悪くなるという。

「最盛期には50人から60人もの生産者さんがいましたが、今では9人にまで減ってしまいました。そこで原料を確保するために、5年前から自社農園での生産を始めました」

現在、2アールほどある自社農園での収穫量はおよそ800キログラム。生産者から納品される分を合わせると、ワンシーズンで2トン強になるという。

うかがったのは8月上旬、ちょうど赤ずいきの収穫の時期を迎えていた自社農園を案内していただいた。晴れた青空の下、農園の一画には青々とした赤ずいきの葉が茂っていた。

4月に種芋を畑に植え、8月から9月には1メートルほどに成長した赤ずいきを収穫する。八つ頭自体は10月に入ってから収穫され、おせち料理などに重宝されるという。

最近の気候で、太く長く育つようになったという八つ頭

独特の赤色を出すのに欠かせない繊細な手作業

赤ずいきを収穫したら、いよいよ「すこ」の加工に進む。その作り方は至ってシンプルだ。赤ずいきの皮をむき、洗ってアク抜きをし裁断したら、炒って調味液に漬け込む。しかしこの工程でもっとも手間がかかるのは、赤ずいきの皮むきだという。

「『すこ』の赤色を出すためには、皮を薄くむく必要があるのですが、慣れないと途中で切れてしまいます。むき残りができると目視での確認が難しく、残った皮で口当たりが悪くなってしまいます。一見簡単そうに見えますが、きれいにむけるようになるまでに2~3年かかるといわれています」

繊細な作業のため機械化もできず、薬品を使うのも抵抗がある。そのため今でも皮むきは生産者や工場のスタッフが手作業で行っている。瑠衣さん自身も、皮むきを習得するのに3年かかったという。

「生産者さんが納入してくれる分については、皮むきまでお願いしています。ベテランの方だと1時間で2キログラム程の速さでむいてくれます」

皮をむき終えた赤ずいきは、端の部分を切り落とし、機械で洗浄してアクを落とす。アクが強すぎると黒くなってしまうのだという

赤ずいきの皮を“薄く”むくのが、色鮮やかな「すこ」

づくりの大切なポイント

機械で3センチ幅に裁断し、遠心分離機で脱水したあと、塩をまぶしてから釜で2~3分ほど炒っていく。茎の太さや状態によって炒る時間が変わるため、ここではどうしても経験がものをいう。

炒り終わったらすぐに甘酢をかけて漬け込む。赤ずいきは甘酢に漬け込むことで赤みが増すのだそう。甘酢の材料は酢と三温糖のみ。お酢も地元のものにこだわり、大野市内の醸造所から仕入れている。

漬け込みは冷蔵庫で1週間から最長1年間。その後、随時パック詰めをし、ボイル殺菌をして8月下旬から出荷される。

「工程も味付けもシンプルだからこそ、昔ながらの味を守っていきたい」という瑠衣さん。

漬けあがった「すこ」をいただいてみると、しっかりとした甘みを感じつつ、あとから酢の酸味が喉元にグッと追いかけてくる。味覚の変化に合わせて、甘さ控えめ、酸味も控えめになりがちな昨今だが、この強めの酸味こそが、昔ながらの保存食である「すこ」の味わいである。

左上:皮をむいた赤ずいきを洗浄

右上:3センチ程度にカット

左下:脱水したあと、塩をまぶして釜で炒る

右下:甘酢の材料は酢と三温糖のみ

地域で愛される「すこ」を後世につないでいくために

生産量は減少しているものの、今でも料理の彩りとして日々の食卓にのぼる家庭もある。10月頃にはちらし寿司の具として学校給食にも登場する。

「『すこ』は酸味が強いので子どもたちに敬遠されがちですが、ご飯や料理に混ぜると食べやすくなって人気があるそうです」

伝統食として、そして報恩講料理にも欠かせない存在として地域で愛されてきた「すこ」。しかし生産者の高齢化や原料の減少により、その存在が受け継がれていくかどうか危惧されていることも間違いない。

事業を受け継いで13年、瑠衣さんに「すこ」の今後についてうかがった。

「昔のように大量に生産することはできないでしょうが、お求めいただいている方のためにも作り続けていきたいですね。福井の伝統食として、子どもたち、そしてその先へと残していきたいと思っています」と笑顔で話してくれた上田瑠衣さん。軽やかな語り口ながら強い意志が感じられた。

「昔ながらの味を守り、次の世代に残したい」と語る上田さん

お盆や秋まつりなど“ハレの日”に欠かせない彩り

このように、「すこ」は福井の歴史や文化と密接に結びついてきた伝統食であり、報恩講料理のひとつとして馴染み深い。そこで、福井県庁職員として、長年にわたり主に奥越地区の食文化の伝承や食育、地産地消などに取り組んでこられた酒井登代子さんに、文化的な側面からお話をうかがった。

「『報恩講』は、親鸞聖人の恩徳に感謝する重要な仏教行事ですが、福井県民にとっては年に一度の楽しみでもありました。我が家にも20人分のお膳セットがあり『ほんこさん』の日にはみんなで集まって、その年の収穫に感謝しながら食事を囲みました」

仏教への信仰であると同時に、お盆や正月のように家族や親族をつなぐための大事な行事のひとつでもあったという報恩講。檀家になっているお寺さんを呼びお勤めをしたあと、みんなで膳を囲むのが習わしという。

そこで振る舞われたのが報恩講料理(お斎(おとき))と呼ばれる精進料理である。献立は家庭によって異なるが、一汁三菜を基本に、里芋やごぼう、人参、大根、厚揚げなど野菜を中心とした煮物や和え物などが並ぶ。そして、地域で受け継がれてきた昔ながらの素朴な料理に彩りを添えるのが「すこ」である。

「煮物や和え物など、茶色で地味になりがちな料理の中にあって、鮮やかな『すこ』の赤色は彩りに重宝されてきました」

ほかにも、お盆や秋まつりではます寿司等とともに「すこ」が並ぶという。“ハレの日”に食べるものとしても長年親しまれてきた「すこ」は、主に赤ずいきが収穫される夏に作られるが、この報恩講や祭りのある秋まで保つように、発酵が進まないように酢だけで漬けるなど各家庭で保存に工夫もされてきたという。

奥越地区の食文化に詳しい酒井登代子さん

時代の流れとともに変化する風習を守るために

親しみを込めて『ほんこさん』『おこ(う)さま』とも呼ばれ、仏教の教えと自然の恵みに感謝し、家庭や地域の人々をつないできた報恩講だが、近年は自宅で行う家庭は減ってきているという。

「昔はふだんの食事が質素でしたから、白米も満足に食べられませんでした。だから報恩講の時にはお腹いっぱいに食べられると、みんな楽しみにしている行事でした。その家のおばあちゃんやお嫁さんが一生懸命準備していたのですが、昔はお斎以外にも、お供えするための餅をついたり、夜食にそばを用意したりと、結構大変だったんですよね。今は共働きの家も増えて、報恩講の準備ができない家庭も増えてきました」

そのため、今はお寺に集まって報恩講を行う『お寺ぼんこ』が主流になっているという。お斎も簡略化されているのだそう。

「古くから受け継がれてきたものが、時代や環境の変化で失われていくのは仕方がないとは思います。でも地元の伝統ですから、守れるものは守っていきたい。『すこ』も子どもたちが口にする機会が減っていますが、『ふるさとの味』として、学校給食や地域の行事などでその味を知ってもらう取り組みは必要だと思います」と酒井さんは話してくれた。

地域に根づいてきた信仰と食が結びつきながら、古(いにしえ)から守り継がれてきた「すこ」。昔ながらの味と作り方を守りながら、また一方ではそのかたちを変えながら、後世に「すこ」を受け継いでいくため、人々の模索は続いていく。

「すこ」の鮮やかな⾚は天然の⾊。⾷卓に彩りを添える

※取材記事は漬物文化の啓発活動であり、販売目的ではございません。

そのため、連絡先の掲載は差し控えさせていただいておりますこと、ご理解並びにご了承くださいませ。

※掲載内容は取材時の情報です。

記事一覧

記事一覧

- 第1回 新潟県

- 第2回 山形県

- 第3回 滋賀県

- 第4回 鳥取県

- 第5回 沖縄県

- 第6回 香川県

- 第7回 長野県

- 第8回 鹿児島県

- 第9回 青森県

- 第10回 徳島県

- 第11回 三重県・愛知県

- 第12回 埼玉県

- 第13回 石川県

- 第14回 長崎県

- 第15回 神奈川県

- 第16回 新潟県

- 第17回 岩手県

- 第18回 長野県

- 第19回 韓国・前編

- 第20回 韓国・後編

- 第21回 北海道

- 第22回 兵庫県

- 第23回 秋田県

- 第24回 愛媛県

- 第25回 宮城県

- 第26回 福島県

- 第27回 熊本県

- 第28回 和歌山県

- 第29回 高知県

- 第30回 岐阜県

- 第31回 福岡県

- 第32回 大阪府

- 第33回 島根県

- 第34回 大分県

- 第35回 佐賀県

- 第36回 千葉県

- 第37回 広島県

- 第38回 台湾・前篇

- 第39回 台湾・後編

- 第40回 富山県

- 第41回 静岡県

- 第42回 山口県

- 第43回 山梨県

- 第44回 群馬県

- 第45回 茨城県

- 第46回 奈良県

- 第47回 東京都

- 第48回 京都府

- 第49回 宮崎県

- 第50回 福井県

- 第51回 岡山県

- 第52回 栃木県

- 第53回 愛知県